GERECHTE STADT SELBER MACHEN

Was Zivilgesellschaft in Hannover leistet – und was sie braucht

10. Oktober 2025

Zivilgesellschaft als Mitgestalterin einer gerechten Stadt

Am 11. September 2025 trafen sich rund 45 Menschen aus Hannovers Zivilgesellschaft in der VHS, um über das Potenzial, die Grenzen und die Zukunft bürgerschaftlichen Engagements in unserer Stadt zu diskutieren.

Unter dem Motto: „Gerechte Stadt selber machen“ stellte das bbs – Büro für Beteiligungskultur und Stadtentwicklung e. V. drei zentrale Fragen in den Mittelpunkt:

- Was motiviert mich/uns, aktiv zu sein?

- Was bewirkt mein Engagement in mir/uns?

- Was braucht es, um Engagement wirksam und nachhaltig zu stärken?

Interaktion war angezeigt: Nach einem wissenschaftlichen Impuls von Dr. Falco Knaps wurde in Gruppen gearbeitet und diskutiert. Die Ergebnisse der Diskussionen zeigen deutlich: Zivilgesellschaft trägt Verantwortung – aber sie braucht bessere Rahmenbedingungen, um noch wirksamer sein zu können.

Dr. Falco Knaps zeigte in seinem Vortrag die Unverzichtbarkeit zivilgesellschaftlichen Engagements für lokale Veränderungsprozesse. Die Ergebnisse eines mehrjährigen Forschungsprojekt* zeigen:

- Zivilgesellschaftliche Akteur*innen sind besonders nah an den Lebensrealitäten der Menschen – ihre Arbeit ist alltagsrelevant, empathisch und bedarfsorientiert.

- Engagement fördert soziale Innovation, stößt neue Formen der Kooperation an und macht Demokratie praktisch erfahrbar.

- In vielen Feldern entsteht eine „Verzivilgesellschaftlichung“: Der Staat zieht sich zurück, und Bürger*innen übernehmen Aufgaben – teils gewollt, teils gezwungenermaßen.

Zentral war die Forderung nach „Schnittstellenkompetenz auf beiden Seiten“ – Verwaltung und Zivilgesellschaft brauchen tragfähige Dialogformate, gegenseitiges Verständnis und gemeinsame Verantwortung.

Motive, Wirkungen, Bedingungen: Ergebnisse aus der Gruppenarbeit

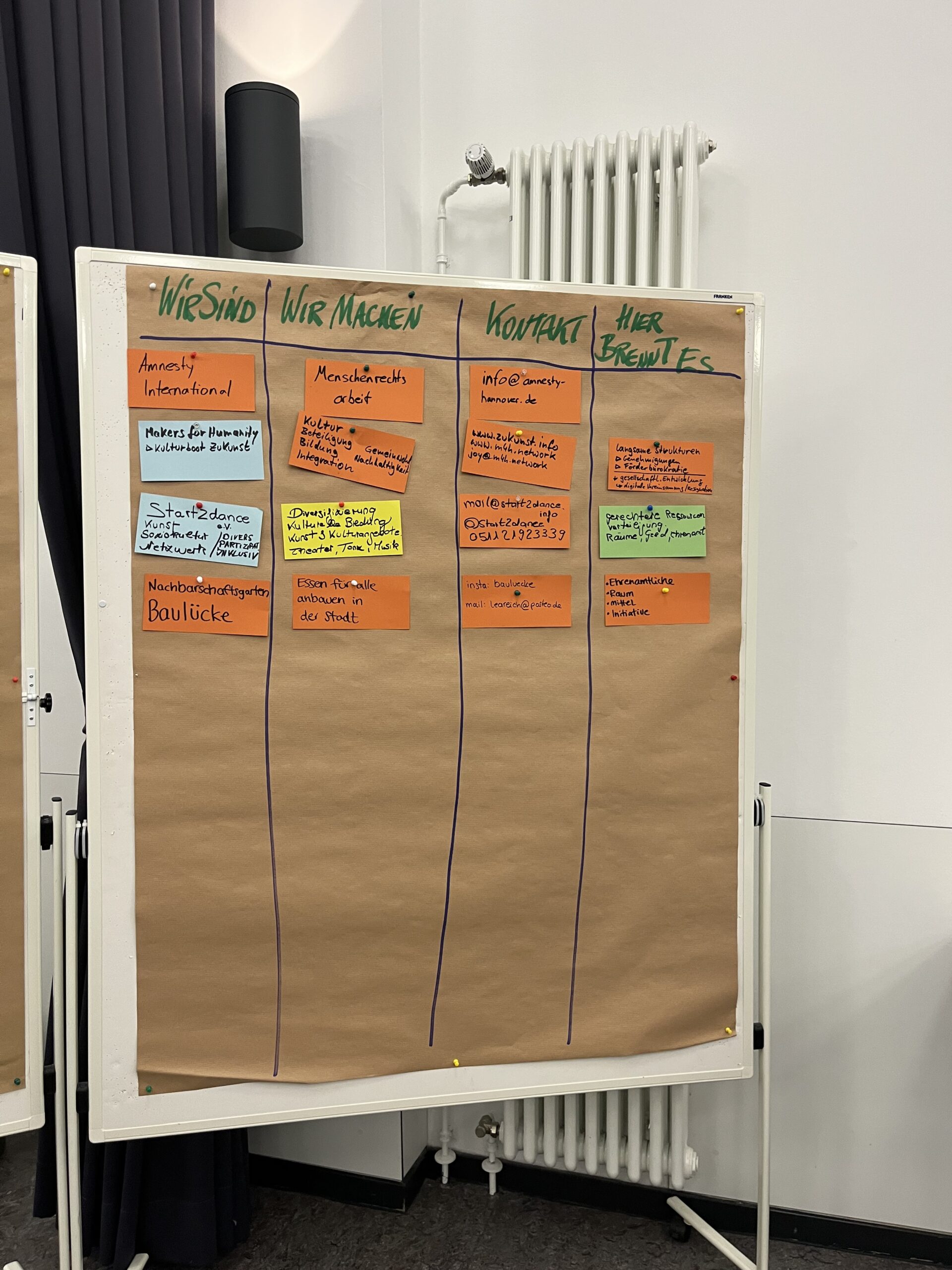

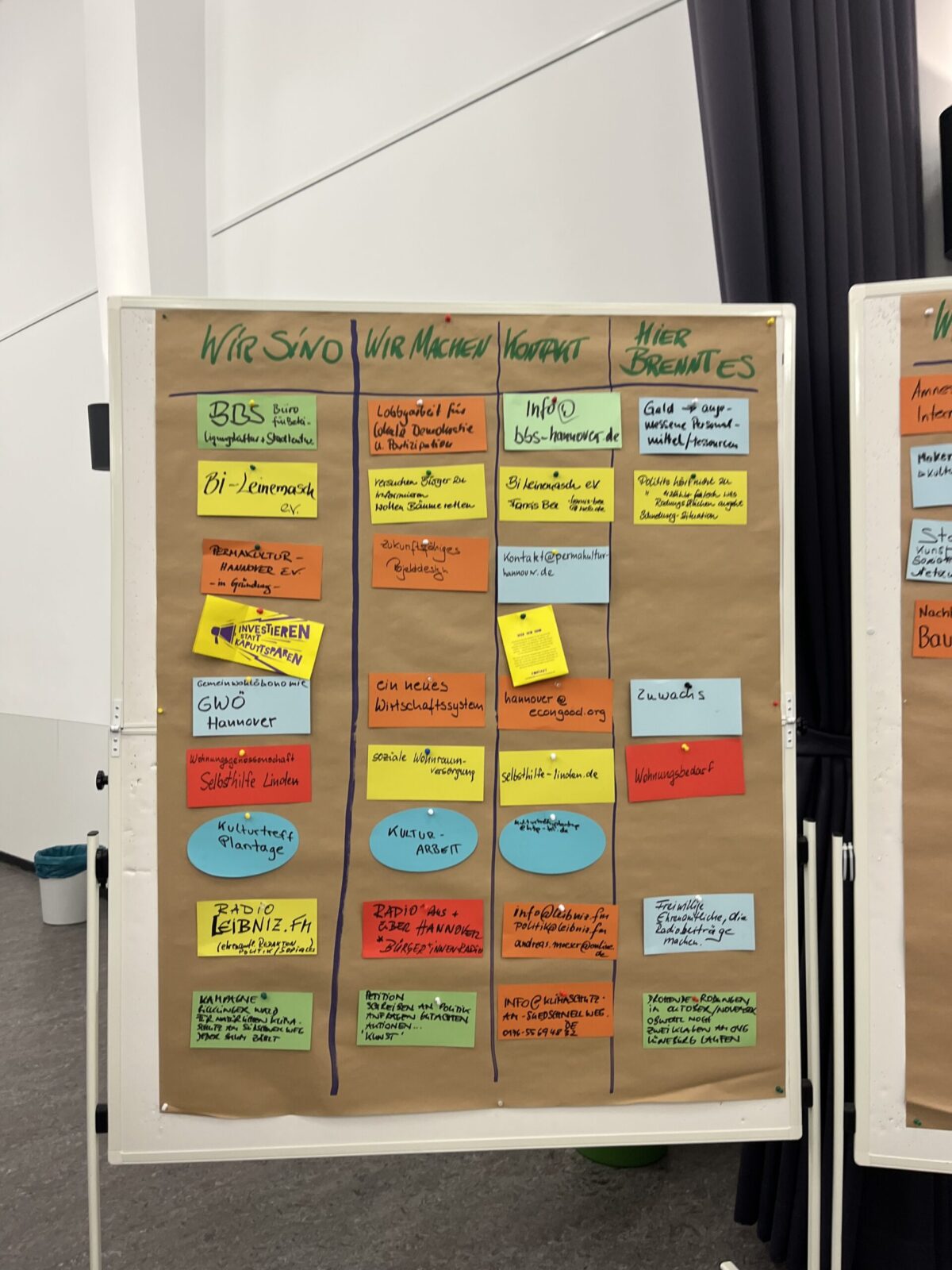

Die anschließende Arbeitsphase war methodisch klar angeleitet – mit definierten Rollen in den Gruppen und drei gemeinsamen Leitfragen. Die Teilnehmenden arbeiteten an Pinnwänden und visualisierten ihre vielfältigen Diskussionsergebnisse.

- Was motiviert mich/uns, aktiv zu sein?

- Gesellschaftliche Verantwortung („Ich sehe, da läuft etwas nicht richtig.“ / „Ich will etwas verändern.“)

- Erfahrungen von Ungerechtigkeit oder Ohnmacht überwinden

- Eigeninitiative, Selbstwirksamkeit und der Wunsch, etwas zurückzugeben

- Begegnung, Gemeinschaft, sinnstiftende Tätigkeit

- Freude am Mitgestalten („Ich gestalte Gesellschaft mit Kultur.“ / „Etwas beitragen statt nur zuschauen.“)

- Klimaschutz, Gerechtigkeit, Teilhabe

- Was bewirkt mein Engagement in mir/uns?

- Selbstachtung, Zufriedenheit, Zugehörigkeit

- Anerkennung, Empowerment und Stolz

- Vernetzung, neue Perspektiven, Dialog

- Sinnstiftung: „Ich tue etwas mit Bedeutung – und nicht allein.“

- Oft auch Frust, Erschöpfung, Unsicherheit – wenn Strukturen fehlen oder blockieren

- Was braucht es, um Engagement zu stärken?

- Geld – aber nicht als einziger Faktor:

- Verlässliche und niedrigschwellige Förderung

- Bürokratiearme Zugänge

- Mutige Geldgeber*innen

- Klare Strukturen, Schnittstellen & Ansprechpartner*innen

- Wer ist für was zuständig?

- Welche Rolle übernimmt die Stadt?

- Wo sind die verlässlichen Schnittstellen?

- Weiterbildung & Unterstützung

- Fördermittelberatung

- Hilfe bei Vereinsgründung und Digitalisierung

- Empowerment durch Gruppenmoderation

- Begegnungsräume & Austauschformate

- Kontinuität in der Zusammenarbeit

- Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit

- Politische Rückendeckung & Fehlerfreundlichkeit

- Keine Angst vor partizipativen Verfahren

- Fehler als Lernchance

Forderungen an Politik & Verwaltung

Aus den Rückmeldungen lassen sich klare Forderungen an kommunale Politik und Verwaltung ableiten:

- Bürokratie abbauen und Zugang erleichtern

→ Förderanträge müssen einfacher, verständlicher und digital zugänglich sein.

→ Förderlogiken sollen auf Vertrauen statt auf Kontrolle basieren.

- Strukturen für Engagement sichern

→ Engagement braucht feste Ansprechstellen, Unterstützungsnetzwerke und klare Zuständigkeiten.

→ Engagement darf nicht auf Einzelpersonen lasten – es braucht geteilte Verantwortung zwischen Staat/Stadt und Initiativen.

- Vielfältige Zielgruppen einbinden

→ Strategien entwickeln, um junge Menschen, Menschen mit Migrationsgeschichte und berufstätige Menschen anzusprechen und einzubinden.

→ Formate barrierefrei, lebensnah und inklusiv gestalten.

- Transparenz und frühzeitige Beteiligung ermöglichen

→ Bürger*innen wollen wissen, was geplant ist – und mitgestalten, bevor Entscheidungen getroffen werden.

→ Gute Beteiligung heißt: zuhören, übersetzen, gemeinsam lernen und umsetzen.

- Engagement politisch anerkennen und absichern

→ Ein Ehrenamtstag pro Monat, vergütete Freistellungen, Imagekampagnen – Engagement verdient öffentliche Anerkennung.

→ Politische Entscheidungsträger*innen sollen zivilgesellschaftliche Anliegen aktiv aufgreifen.

Wie geht es weiter?

Die Ergebnisse aus Impuls, Gruppenarbeit und Diskussion werden nun vom bbs-Team zusammengefasst – als Positionspapier für Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit. Dieses soll vor der Kommunalwahl 2026 gezielt eingebracht werden.

Zugleich ist klar: Eine gerechte Stadt entsteht nicht über Nacht. Sie braucht kontinuierliche Zusammenarbeit – zwischen Menschen, Organisationen und Institutionen.

* Baier, Jessica; Knaps, Falco (2024): Bürger*innen übernehmen Verantwortung vor Ort – qualitative Forschungsergebnisse zu lokalem Engagement aus deutschen Fallstudiengebieten. In: Sozialwissenschaftliche Rundschau 2 (64), 140-159, Bürger*innen übernehmen Verantwortung vor Ort-qualitative Forschungsergebnisse zu lokalem Engagement aus deutschen Fallstudiengebieten. | EBSCOhost.

Danke für den Austausch – und für Euer Engagement!

Ein herzlicher Dank gilt allen, die an diesem Abend ihre Perspektiven, Erfahrungen und Ideen eingebracht haben. Der große Zuspruch und die intensive Diskussion haben gezeigt:

Hannover hat eine starke Zivilgesellschaft – aber sie braucht bessere Bedingungen, damit sie langfristig wirken kann.

Das Team der städtischen Engagementförderung konnte aufgrund einer parallel stattfindenden Sitzung des Beteiligungsbeirats leider nicht an der Veranstaltung teilnehmen, steht aber für Anliegen und Fragen bereit: „Diskurse zu zivilgesellschaftlicher Arbeit für unsere hannoversche Stadtgesellschaft sind für städtische Engagementförderung wertvolle und wichtige Anlässe, um mit Akteurinnen aus Initiativen, Vereinen, Verbänden und Politik im Kontakt zu sein, sich zu aktuellen Themen und Herausforderungen auszutauschen – und um die Serviceleistungen der Stadt in diesem Bereich bekannt zu machen.“, lautet eine Nachricht von Claudia Pinkert von der Landeshauptstadt Hannover, Fachbereich Soziales – Bürgerschaftliches Engagement.

HannoNetz für Engagement

Landeshauptstadt Hannover

Bürgerschaftliches Engagement, OE 50.50.1

Hamburger Allee 25

30161 Hannover

Engagiert@hannover-stadt.de

Claudia Pinkert: Tel.: (0511) 168 41825, claudia.pinkert@hannover-stadt.de

Anne Trenczek: Tel.: (0511) 168 40538, anne.trenczek@hannover-stadt.de

Hinterlasse einen Kommentar